八年接力支教,只缘于2018年的一封特殊邀约。2018年,苏州大学微草支教团收到了灵川县学联的一封特殊邀约。由此,他们每年暑假都会跨越山川河流来到灵川县的山区乡镇支教,用热情和青春续写对灵川这片土地的温情约定,在山村孩子们心中播撒下教育和希望的种子。

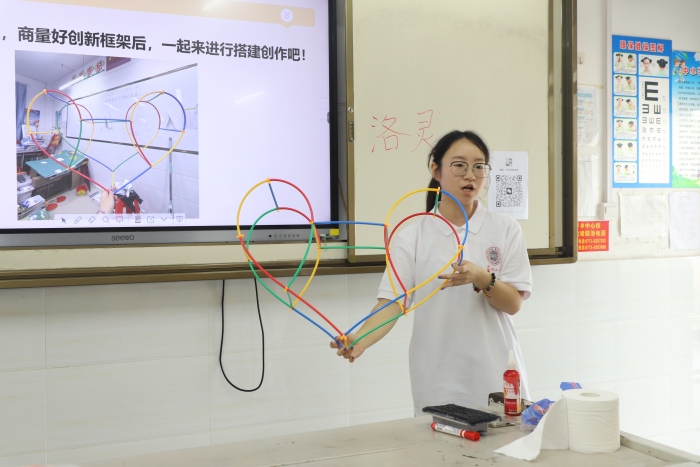

今年微草支教团的教学点定在灵川县公平乡中心校,根据学生年龄一共分了三个班进行教学。他们创新构建“基础学科+美育实践”教学模式,开发了手工搭建、创意速写等特色课程,将设计思维转化为创造力培养工具。还通过自然揭秘、乡村美育等课程,培养孩子们用发现美的视角看家乡,填补乡村艺术启蒙教育空白。这些课程,也得到了孩子们的青睐。“这次夏令营我最喜欢的是小李老师的创意速写课程,我觉得很新颖、很有趣。”六年级学生李可欣开心地说,在学校并没有接触过此类课程,感觉非常新奇。

手工搭建特殊课程。蒋景程摄

支教对大学生而言,是一场全方位的历练。事实上,支教过程也让团队成员的沟通能力与应变力得到了提升,在与孩子们朝夕相处的过程中,这群曾经的“大孩子”,也在不知不觉中蜕变成了更有担当的“大人”。支教团副团长何实认为通过支教提高他们大学生的家国认识和社会责任感,他说:“我们也认识到了,在这样偏远的地方,还有这样一群可爱的孩子们,需要我们尽一份力去打开他们的视野。”

看着孩子们在自己的帮助下发生积极改变,支教成员们心中充满了成就感。他们与学生、家长还有当地群众之间也多了一份牵挂,正是这份日渐深厚的感情,让更多大学生在第二年再次来到这里,延续这份支教事业。支教团成员莫灵玲是桂林本地人,去年参加支教活动的时候,加了许多家长的微信,她表示平时也会和学生、家长们一起保持联系,今年临近暑假的时候,就有很多学生、家长发信息咨询会不会再去。“我感觉心里有被触动到,感觉过去了一年还是有那么多人记得我们,而且很多家长还有学生都说非常欢迎你们今年又来。”莫灵玲说。看着一群刚成年的大学生们大老远跑来支教,家长们心里非常感激,学生家长何爱梅感慨到“那几天都是38℃的高温,挺辛苦他们的,而且我们小孩去了学校很高兴,回来都跟我们说学到了很多东西,很感谢他们。”

支教团傍晚开会复盘。曾祺摄

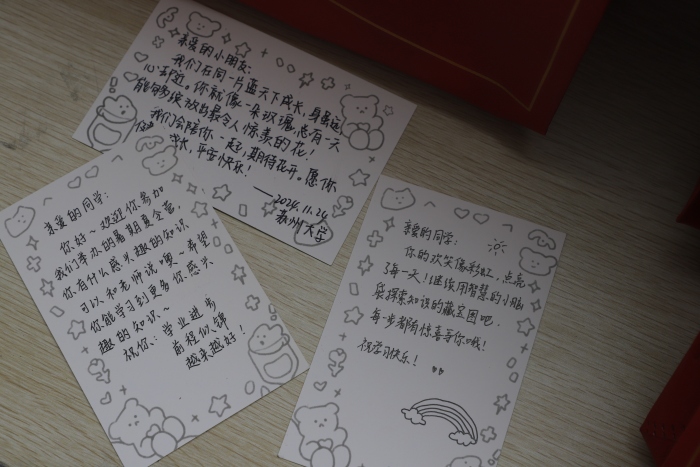

这份深厚羁绊的背后,是苏州大学一百多名师生连续八年接力,扎根灵川乡村默默耕耘才有的收获。2018年初到灵川时,教学点设在村委会会议室,备课在乡政府,住宿在中心小学,每天需要三点一线来回奔波。2019年突遇强降雨,支教成员们在积水未干的教室用课桌拼床休息。但孩子们眼里的光与家长的淳朴,总能化解疲惫。教室外,手里捧着大西瓜等下课的家长,离开时老奶奶递过来的手写信,都让大家深深触动。苏州大学金螳螂建筑学院党委副书记、副院长成龙对那封手写信记忆犹新:“信封是用米粒粘起来的,我们在车上打开了之后,内容很朴实,很多人当时眼睛有点红,大家都说明年我们还要再来。后来到了2019年的时候,确实也是有三四个前一年的同学继续来了。”

不仅如此,支教团还连续五年为当地带来了社会爱心人士的暖心资助。2019年强降雨,支教团在未出发前就通过线上向社会发起倡议,获得了无锡市政府以及爱心企业的响应,远在千里之外的爱心随着支教团来到了灵川群众的身边。从那以后,寻求社会力量的支持成了支教团的固定动作,也成了连接城市与乡村的爱心纽带,让越来越多来自四面八方的善意汇聚成流,持续滋养着灵川的教育土壤,为孩子们的成长注入源源不断的温暖与力量。“在做这样的事情时,我们能感受到很多人都在一起关注着我们山里的小朋友,关注着乡村教育,所以感觉做这个事情不仅一个人在做,还有地方政府,包括我们身边的一些爱心企业和爱心人士,我们大学生也很积极,所以有的时候想起来这确实是很有意义的事情。”成龙说。

投我以木桃,报之以琼瑶。苏州大学微草支教团扎根灵川八年,130人次大学生接力支教,在近500名乡村学子心中种下爱的种子。为了让支教团顺利开展支教工作,灵川县相关部门也积极配合,统筹协调好家长和学生的工作,全力保障支教老师们的教学与住宿条件,以实际行动向远道而来的支教团队表达感谢与敬意。共青团灵川县委员会书记 李庆尚说:“支教团的到来为当地教育注入了新活力,保障好支教师生们的工作生活,是对他们无私奉献的最好回应。我们团县委联合教育局、乡政府,通过用心的保障让所有支教师生能更专注于教学,也让这份跨越千里的教育帮扶充满了温暖,为双方后续深化合作奠定了坚实基础。”

通讯员 王道梅 全旭杨(实习) 曾祺 (实习)