一粒稻米,承载着深厚的中国历史,在浙江省金华市浦江县,这里不仅埋藏着万年稻作文明的印记,也镌刻着中华农耕文明的源头。上山遗址出土的碳化稻米是迄今考古发现的世界上最早的炭化稻米标本,将人类稻作文明史前推至约一万年前,成为世界稻作农业的重要起源地。

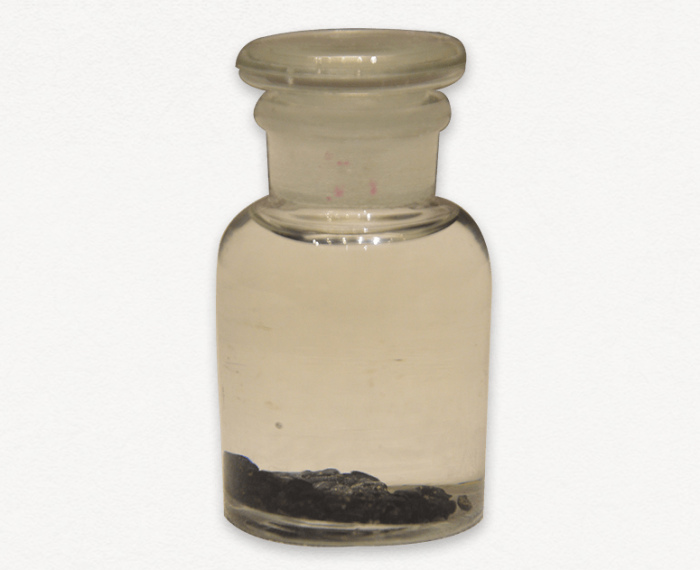

新石器时代(距今约一万年) 炭化稻米 浦江上山遗址博物馆藏

桂林是中国文化名城,在桂林市资源县资源镇后龙山上,出土了距今6000年的炭化稻米,经初步鉴定是较原始的栽培粳稻,有少量籼稻,是我国岭南地区发现的年代最早、海拔最高、数量最多的一批史前古稻标本。在全国出土的6000年及以上的炭化稻米中,资源镇出土的炭化稻米海拔最高,为580米。证明了稻作在6000年前已适应了亚热带中高海拔山区环境,为研究史前人类适应山地生态、发展混合农业提供了关键实证。

新石器时代(距今约六千年) 炭化稻米 桂林博物馆藏

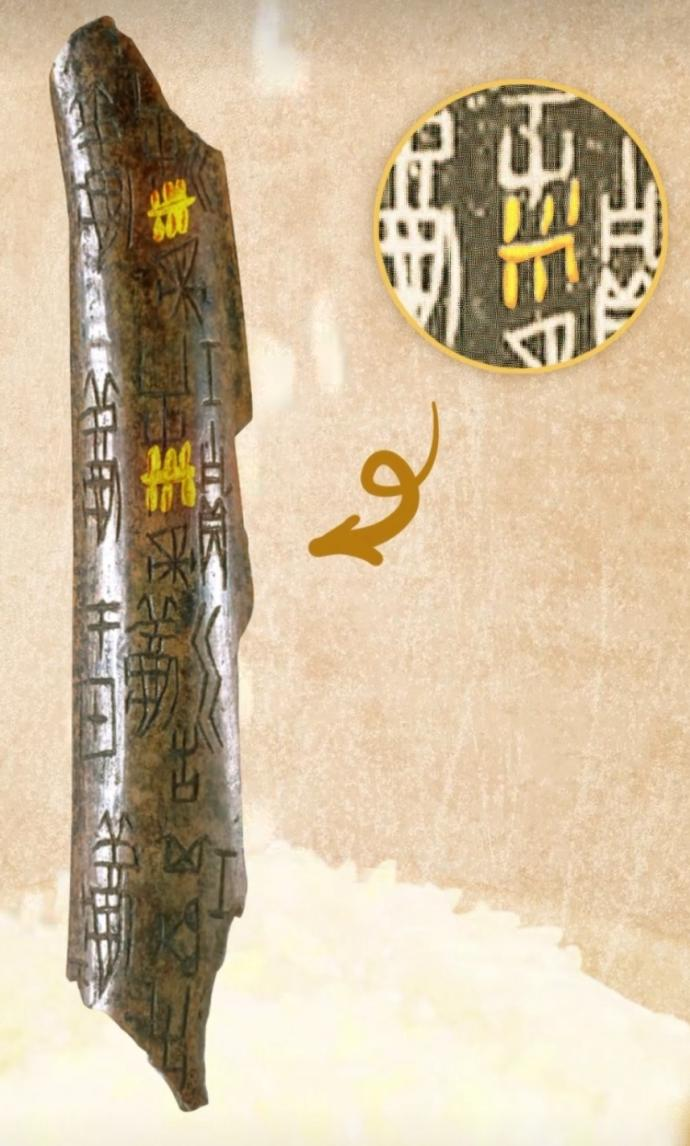

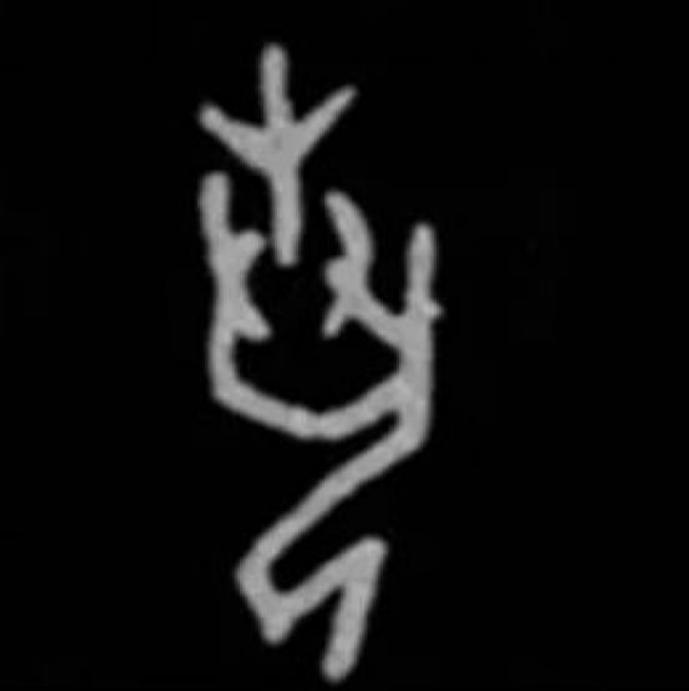

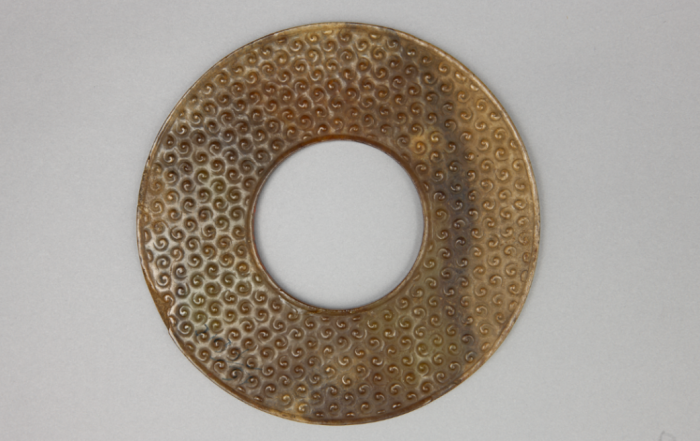

甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。商朝的先民用刀锋刻下最古老的“米”字,它由六个点上下排列而成,点是米粒的象形,中间一横就像用来过滤的筛子,“米”字勾勒出米粒的形状。“米”的甲骨文是象形字,而“艺”的甲骨文是会意字,像一个人双手持草木,表示种植。种植草木是一门技术,所以“艺”又引申为“才能、技能”等义。故宫博物院所藏黄玉谷纹璧,上边装饰着谷纹。谷纹是战国至汉代玉璧上一种常见的纹饰,形似谷粒,饱满凸出。有的学者则认为谷纹是模仿真实谷粒形象的纹饰,表示粮食的重要性并带有祈求五谷丰登的含义。

商 甲骨(刻有米字) 故宫博物院藏

商 甲骨文(艺字) 中国文字博物馆藏

战国 黄玉谷纹璧 故宫博物院藏

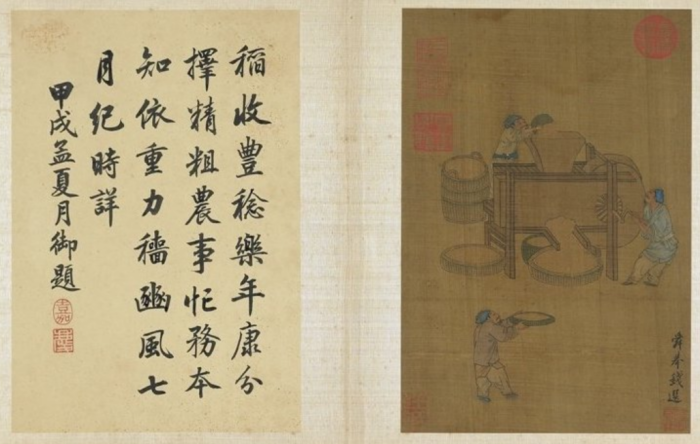

台北故宫博物院藏宋代钱选《分稻图》、元代《嘉禾图轴》、浙江省博物馆藏明代戴文进《春耕图》、故宫博物院藏清代《绵亿耕织图册》都彰显了中国古代人民的勤劳和智慧,农耕文明中所蕴含的思想观念、人文精神、道德规范等方面内容,有许多在今天依然具有重要价值。

宋 钱选《分稻图》 台北故宫博物院藏

元 《嘉禾图轴》(局部) 台北故宫博物院藏

明 戴文进《春耕图》 浙江省博物馆藏

清 《绵亿耕织图册》(局部) 故宫博物院藏

资源镇官洞村结合当地的稻作文化历史,8月13日在稻田中举办了稻田艺术展览,作品呈现了乡村的稻田美景和农民的辛勤劳作,希望以此为推动人与自然和谐共生、建设宜居宜业和美乡村提供借鉴。(通讯员:莫奇锋、王宝明)