直播带货领域存在诸多问题,其中健康养生类直播带货的问题尤为显著。部分主播的宣传话术里,一些产品被描述得神乎其神。

近期,云南一位患有结节的消费者听了主播的宣传,吃了几个月所谓“疗效率98%”的产品,最后却发现购买所谓“神药”就是普通保健品。

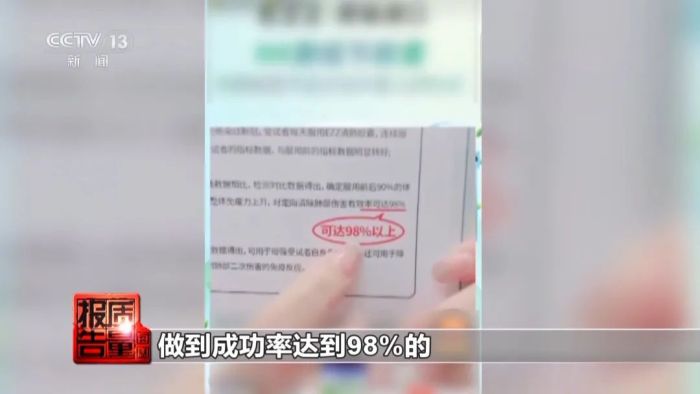

神药消除结节成功率达98%?

消费者用药后结节反而增大

云南昆明的马先生因患有肺结节和甲状腺结节,平时对一些治疗方法特别关注。当他刷到含有结节内容的直播视频时,立即对主播推销的一款胶囊产生了兴趣。“他们声称是专门消除肺和甲状腺结节的,把这个‘药品’说得非常好,消除结节成功率达98%。”马先生说。

被结节困扰的马先生动了心,随即按照推荐下了单,花1065元购买了9瓶胶囊。9个月后胶囊吃完,马先生的体检结果显示结节没有消除,甚至肺上结节还增大了。

经过了解,马先生才知道自己在直播间购买的只是保健品,并非能起到治疗作用的药品。他试图联系商家和平台进行维权,却遭遇层层障碍。“商家让我提交体检报告,他拖了几天,又说公司管理层审核不符合要求。”

记者在某直播间看到,主播宣称用古方草药压制结节、息肉,吸引了众多消费者。他不断强调,有了结节、囊肿、息肉,不能等待,不建议观察,就算做了手术也可能复发。随后,他引出了宣称可以压制结节、囊肿和息肉的古方,并最终推出他们售卖的“散清茶”。

宣称压制结节息肉

包装标注却显示为食品

记者下单购买了这款产品,收到货后发现产品外包装上标注“品名”为“15味散清茶”,“产品类型”为代用茶。产品包装上的执行标准是一种食品标准。包装上明示的食品生产许可证号表明,该产品属于食品。

这样一种食品是否有主播宣称压制结节、囊肿和息肉的功效?

记者随后来到中国医学科学院肿瘤医院。专家认为,虽然食疗在一定程度上可以起到辅助作用,但它并不能替代专业的医学治疗,尤其是对于已经存在的息肉、囊肿或结节,还是要根据医生的指导进行治疗。

专家表示,现在网络上宣传的茶饮品,还有一些食疗的办法,不可能把息肉、囊肿和结节消掉,这完全是一种误导。

专家强调,国家对食品、药品、保健品区分得很严格。食品、保健品对健康有益,但没有治疗的作用,所以药品是单独的一个分类。“治疗息肉、结节或囊肿的药从原研到动物实验到一期、二期、三期临床,周期很长,所以不要把保健品、食品当成药来吃。”

“三品一械”直播带货

虚假宣传问题最为突出

消费者权益保护法、电子商务法和反不正当竞争法都明确规定,经营者提供商品的信息必须真实、全面,不能做虚假或者引人误解的宣传。记者调查发现,部分健康类直播间的宣传用语确实造成了一些消费者分不清是药品还是保健品或者食品。

在某直播间,主播先是介绍肝火旺、肝郁气滞、肝郁脾虚等各种症状表现,讲完就接着推荐一款“舒甘汤”,说里面“有15味中药”,但实际收货后发现包装上标注着“方便食品”。

另一个直播间里,主播介绍一款“增强免疫力和抗氧化”的辅酶Q10胶囊保健品时,一再暗示对心脏有治疗和预防效果。

在这个直播间里,主播还介绍了一款“百年牛黄丸”产品,对中风、心梗、脑梗及心脑血管疾病具有治疗效果。但记者看到,其包装上标注的却是“方便食品”。

前不久,北京市食品药品安全法治研究会等机构联合发布“三品一械”(指药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品)直播带货消费调查报告,各种现象表明,关于药品、保健食品和特殊医学用途配方食品,以及医疗器械的直播带货当中,部分直播带货样本涉嫌虚假宣传、价格误导和不公示证照信息。

记者注意到,“三品一械”直播带货消费体验调查结果显示,体验调查的样本当中,虚假宣传、夸大宣传、误导宣传达到30.50%的比例。同时进行的消费者调查表明,有38.25%的受访者认为是受了主播推荐的影响,选择购买直播间的产品。

专家介绍,按照有关法律及规定,“三品一械”的广告内容应当严格按照审查通过的内容发布,未经审查不得发布。同时,审查通过的广告内容需要改动的,应当重新申请广告审查。然而在法律实践中,对“三品一械”直播带货的监控仍存在难题。“直播过程中主播的发挥很难事先界定,所以把它纳入到广告管理中有一定不适应性。”

食品、药品与保健品关乎生命健康,绝不能出现任何“虚假”与“误导”。平台和监管部门必须多方协同,开展长效监管,坚决杜绝直播带货中的虚假宣传现象。与此同时,消费者应时刻保持警惕,不要轻易相信那些号称有神奇功效的普通产品。

本文来源:央视新闻微信公众号(ID:cctvnewscenter)综合《每周质量报告》