我愿逆流而上 依偎在她身旁

图①:灵渠。(资料图片)

图②:灵渠景区四贤祠内的“四贤”塑像。 (资料图片)

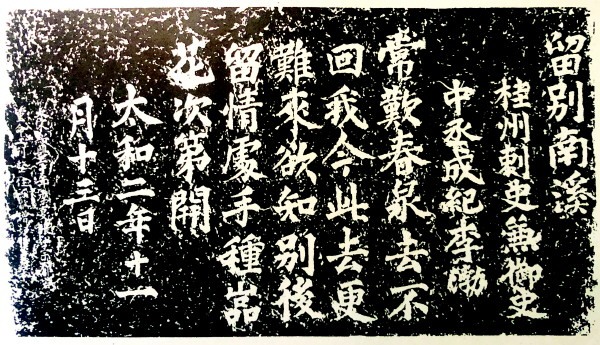

图③:李渤留给桂林人的摩崖石刻,位于南溪山白龙洞。记者杨湘沙 翻拍

□本报记者 杨湘沙

灵渠的开凿,堪称中国古代治水史上的一大奇迹,灵渠和都江堰、郑国渠一起,被并称为中国古代三大水利工程。此后的两千年间,因泥沙淤积和洪水肆虐的原因,让灵渠经历了无数次疏浚、修葺和重建。在这些主持灵渠维修工作的人当中,有四个人值得重点一提,除了立下首功的史禄外,东汉的马援、唐朝的李渤和鱼孟威,都对灵渠的运作付出了极大的心血。

今天灵渠边的四贤祠里,人们可以看到这四个人的事迹。

我愿顺流而下 找寻她的方向

毫无疑问,史禄的贡献最大。

史禄在史书上记载甚少,但英雄不问出处,起码他主持开凿的灵渠,堪称惊天之作。史禄充分利用了原有的河道,然后再开凿出一条新的引水线路,将湘漓水系连为一体。此举既解决了秦军的运输问题,为统一岭南打下基础,又给沿途的水利灌溉和农业发展提供了上佳条件。

从历史记载的资料来看,灵渠的分水坝、铧嘴、陡门等的设计,未必是史禄所为,但可以确定的是,他至少在海洋河上砌了一座坝,从一个合适的位置,把水引入了灵渠。考虑到灵渠到大溶江三十多公里的长度,这个工程不可谓不庞大,而前期对地形的勘测难度更是让今人都要咂舌。试问,今天能从灵渠头一路划船漂到灵渠尾的又有几人?

最主要的是,开凿灵渠的思路来自何处?海洋河往北流,大溶江往南,中间隔了几十公里,如何让两条背道而驰、在江生追求上近乎道不同不相为谋的河流产生勾连,史禄的脑瓜子一定是聪明无比的。你要是说他是个穿越者,也可能会有很多人相信。模仿者已不容易,首开先河者,更值得人尊敬。秦朝时还没有专利这一说,不然史禄和他的后人光是收版权费就能收到手软。

在铧嘴、分水坝(大小天平)、陡门等未出现之前,简单的一道引水坝,迅速解决了十万秦军的粮草兵马运输问题,让秦始皇老怀大慰,但桂林的多雨天气所引发的洪汛显然也在时不时考验着灵渠的抗击打能力;洪水带来的泥沙淤积,也让灵渠的通过性受到极大的考验。无法从史料中得知秦以后的两百多年间,灵渠的运行状况如何,但军事地位比新修时下降,疏于治理,似乎也在情理之中。所以,才会有东汉建武十八年(42年),马援南征交趾路过桂林,实在看不下去,顺便就疏浚了一下灵渠的事情发生。

战火纷飞,时代变迁,灵渠也像消化系统出了问题的老人一样,肠道时通时不通。具体啥时通啥时不通,之前的史料没有记载,不过至少在唐宝历元年(825年)前,灵渠是处在不通航状态的。这个时候,桂管观察使李渤横空出世,彻底改建了灵渠。

按照史书记载,李渤是第一个在灵渠范围内建造铧嘴、大小天平和陡门的。铧嘴的作用,是使海洋河水分流,大家分道扬镳、各奔东西;大小天平的作用是分别引水至南北渠道,而南渠就是灵渠的源头了。至于陡门的建设目的,则是分段抬高水位,让舟船既能顺水而下,又能逆流而上,实现双向通航。

这无疑又是个天才的设计。作为一个古代人,一个性格相当偏执、不怎么合群、之前老是提建议得罪不少朝中大佬因而被贬的文人,李渤的这些思路从何而来?让今人不得不又往穿越者身上想。

李渤在桂林待的时间不算长,四年左右而已,他离开桂林后,灵渠好像又慢慢地进入到老年阶段,时通时不通。到唐咸通九年(868年)时,四十多年时间过去,俗称的三十年河东、三十年河西,灵渠又坏了:“陡防尽坏,渠道淤浅”。

于是,轮到刺史鱼孟威出场了。

鱼孟威将沿渠四十里用石块砌堤岸——比原来的泥巴堤结实多了,功在当代,利在千秋——又舍得下料,用大坚木做成木桩立为陡门。在鱼孟威的监督下,灵渠上的陡门增至了十八座,“方通巨舟”。桂林的古人没见过真正的大船,但据资料记载,当时的灵渠,每天已经能过三百吨货物了。两米多宽、十来米长的船,对于古人来说,已算是庞然大物了。

鱼孟威虽然只是在前人的基础上修葺灵渠,谈不上多少创意和灵感,与李渤相比,有一定的差距,但灵渠在他手下就此基本成型,能通巨舟,也是生产力得到飙升的重要因素。所以,把鱼孟威和前面三人一起放在四贤祠里供后人瞻仰,其实是说得过去的。

我愿顺流而下,找寻她的方向……

我愿逆流而上 依偎在她身旁

四贤祠中的四个人,史禄的地位毋庸置疑,而李渤,又因为建造具有精确分水效果的铧嘴和大小天平,并且设置陡门,从而让“我愿逆流而上/依偎在她身旁/我愿顺流而下/找寻她的方向……”这样的浪漫场景出现。记者以为,其历史地位一点不比史禄低。从这个角度说,李渤也和史禄一样,在灵渠问题上,属于开先河之人——毕竟史禄的创举,只能让大家在灵渠上顺流而下,为始皇帝去找寻“她”的方向,而李渤则让灵渠行船,多了一个方向,可以依偎在“她”身旁。

三朝四黜倦遐征,往复皆愁万里程。

尔解分飞却回去,我方从此向南行。

这是李渤赴桂林上任时写的一首名为《桂林叹雁》的诗,诗里透露出浓浓的哀怨与惆怅:雁北归的时候,我却要南下了。这来来回回,真的辛苦啊。

对于今天的人来说,出任桂州刺史、桂管都防御观察处置使,已经是不小的官,可能要祖坟冒青烟才行。毕竟当上了桂林老大,还管着桂、梧、贺、连、柳、富、昭、环、融、古、思唐、龚、象十三州这么大一片区域的军、政事务,以当时桂林在岭南一带的地位,说是封疆大吏也不为过。但这与李渤之前在朝廷中枢机构担任的官职相比,其实已经差了不少。而且,当时的桂林,依然属于偏远地区,中原人的印象中,这是蛮荒瘴疠之地——九死一生的地方,通常不是被贬、没有办法,谁也不愿来这里任职。这和秦朝的史禄以及东汉的马援完全不同,那两人是开疆拓土,而李渤是为朝廷守成,留存青史的意义显然并不在一个档次。

这也怪不得别人,毕竟曾经隐居少室山号称白鹿先生的李渤就是这样一个性子耿直且自视清高的人。

因为饱读经书,且为人刚直,李渤为官前就是一个很有名气的人。元和二年(807年)、三年,户部侍郎李巽、谏议大夫韦况两次联合上奏章向朝廷推荐李渤为右拾遗。偏偏李渤自恃清高,两次拒绝了皇帝的邀请。我们现在也不知道李渤是故意摆谱以奇货可居,还是真的看不起仕途,但皇帝一让韩愈写信劝他的时候,据说是出于对韩愈的尊重,他立马就走出了隐居的河南少室山。不过李渤到了洛阳老家就歇下了,依然没去长安城见皇帝,好像根本没把皇帝放在眼里,确实够刚的。

元和三年十二月,朝廷以“求贤图治”为由,第三次下诏,许诺给李渤考功员外郎的职务。李渤觉得这份新任命的考核外地官员的工作与自己的性格有些对路,兴趣一起,遂起身到长安上任。一年多后,李渤调到中书省任右补阙——一个劝谏皇帝、举荐官员的要职。

从这段经历看,能进入李渤眼界的人不多,考考别人、给皇帝提提建议,是他喜欢做的事情。据史料记载,因为爱,所以爱,李渤的工作做得很是努力、勤奋,工作效率很高,一度得到了天子的信任,后来提升为给事中,赐紫金服(三品官)。

不过,这样的经历和性格,不可能让所有人都喜欢,果然,李渤的性子一起,连宰相他都要品评一二,说人家尸位素餐、平庸误国。结果,众多权臣看他不顺眼,以其性情粗放、“越职钓名”为由,贬出京城,出为虔州刺史。

唐宝历元年,李渤调江州任刺史。江州任职期间,城南有一湖,由于湖面宽阔,给南来北往行人带来诸多不便,李渤为方便行人,就组织民工在湖中筑堤,沟通南北。堤上还建桥安闸,控制和调节水位,兼有灌溉农田之利。这一番举动很熟悉呀,由是我们恍然大悟:李渤之所以会在灵渠修建铧嘴、大小天平、陡门,思路清奇,原来他属于驾轻就熟,早就干过类似的活。

江州之后的李渤,先调回朝廷担任谏议大夫,算是重回中枢机构。但是,江山易改本性难移,不久他再次触犯了宦官势力,又一次被贬,外放为桂州刺史,于是,桂林的历史上迎来了这位难得一遇的具有实干精神的官员。

在任期间,李渤为桂林人办了许多实事:如开设常平仓以调节粮价备荒抚恤;增设风景点以利官民娱乐,除了灵渠外,隐山、南溪山等风景区都是在他倡导下修建的。他在桂林所做的这些事,尤其是灵渠的重建,让后来桂林的元朝廉访史乜儿吉尼也是钦佩不已。元至正十五年(1355年),在兴安灵渠边兴建的“四贤祠”,乜儿吉尼把他的灵位供奉在了其中。《旧唐书》对李渤的评价是:“品德高尚,不随便附和。势利之徒谓其矫情求誉;正人君子言其以直言被斥,终不息言,以挽救时弊,值得尊重。”

李渤这性格,害了他,也成就了他,至今桂林人仍念念不忘其德政。今天在南溪山白龙洞,摩崖有李渤的一首诗,名为《留别南溪》,当为他离开桂林前所写:

常叹春泉去不回,我今此去更难来。

欲知别后留情处,手种岩花次第开。

从“往复皆愁万里程”到“手种岩花次第开”,可以看得出来,李渤对桂林已经有了很深的感情。

我愿逆流而上,依偎在她身旁……

■资料库

四贤祠

四贤祠位于灵渠距南陡下游约半里的南渠北岸,是座庭院式的建筑,内有对灵渠有过贡献的秦监御史禄、汉伏波将军马援、唐桂管观察使李渤、唐桂州刺史鱼孟威半身塑像。

四贤祠又名灵济祠、灵济庙,始建于何时,史说不一。乾隆《兴安县志》记载“元至正乙未廉访副使乜儿吉尼建”,道光《兴安县志》也记载为元至正十五年(1355年)廉访副使乜儿吉尼建。但元代人黄裳在《灵济庙记》中称,乜儿吉尼建祠之时,原来已有四贤祠,只因原祠“庙貌简陋,不称神栖”,乜儿吉尼“撤敝为新,易卑以崇”,加以改建而已。

明代永乐年间(1403~1424年),清代康熙五十四年(1715年)、雍正十一年(1733年),曾修葺四贤祠。咸丰二年四月初四日(1852年5月22日),太平军攻占兴安,四贤祠被火焚毁。光绪十四年(1888年)再建,为二殿并列共六开间,宽24米、深11米,东西北3面砌墙,南面有雕花木门36扇,西殿前临灵渠有门楼,建筑面积共280平方米。

新中国成立后,四贤祠房基下沉,殿内木架为白蚁蛀空,行将倒塌。广西壮族自治区人民政府拨款重建,于1981年12月1日开工,1985年4月30日落成。新祠为五开间,上下2层,宽21米、深11米、高12.3米,基础深4米。院内增建了回廊、住房、售货厅及东西院门等。全部建筑面积为743平方米,主体建筑基本上保留了原有民族形式。四贤祠内除保存有元明以来10余方石刻外,院内尚有大重阳树一株,树身横吞乾隆年间石碑一块。

古树吞碑,为四贤祠内一大奇景。(记者杨湘沙 整理)